「武者絵の歌川国芳」と呼ばれた理由

歌川国芳が絵師としての地位を確固たるものとしたのは、「通俗水滸伝豪傑百八人之一人」で描かれた迫力ある豪傑達の絵でした。

それをきっかけとして、歌川国芳はしばしば「武者絵の歌川国芳」と呼ばれることとなります。「武者絵」とは主に伝説に登場する武将を描いた絵のことであり、1804~1830年(文化文政期)に3枚続の武者絵を多く発表した勝川春亭がよく知られています。

歌川国芳はそれをさらに発展させ、武者絵のジャンル確立に一役買いました。

「武者絵の歌川国芳」の代表作である「通俗水滸伝豪傑百八人之一人」は、制作の経緯から言えば「水滸伝」ブームに便乗した作品です。

しかしそのブームのおかげで、歌川国芳の迫力ある描写と、質の高い彫り摺り技術を多くの人々が目にすることとなり、さらに人気に火が付いたと言うこともできます。

歌川国芳の武者絵は、絵全体を効果的に使った迫力のある作品である点が特徴です。

例えば「通俗水滸伝豪傑百八人之一人」で歌川国芳は登場人物を対にして配置し、小説内の複数の場面を独自に組み合わせることで画面を構成しています。

豪傑達の鬼気迫る戦いの場面が、十分に計算された構成のもとでひとつの絵の中に統一感をもって描かれることによって、小説「水滸伝」の豊かなドラマが視覚的に巧みに表現されていることが分かります。

さらに、鮮やかな色が映えるのも重要な特徴です。例えば「通俗水滸伝豪傑百八人之一人」では中国の衣服や豪傑達の身体に彫られた刺青が鮮やかな色で表現されています。

また、1855年(安政元年)に発表された「英雄大倭十二士」(えいゆうやまとじゅうにし)は、謡曲や歌舞伎、浄瑠璃の題材となっている12人の英雄(十二人の士)に十二支の動物を割り当てて描いたシリーズ作品。ダイナミックな構図や豊かな色彩はここでも見られる特徴です。

例えば「英雄大倭十二士 寅 和藤内」は「加藤清正」を題材とした物ですが、上から襲い掛かる虎と画面の左右いっぱいに足を広げた加藤清正の姿は共に力強く、かつ色鮮やかで、画面に緊張感をもたらしています。

日本刀もその迫力と勇壮さを与えるひとつのツールとして効果的に登場しており、その存在感は画面に収まらないほどです。

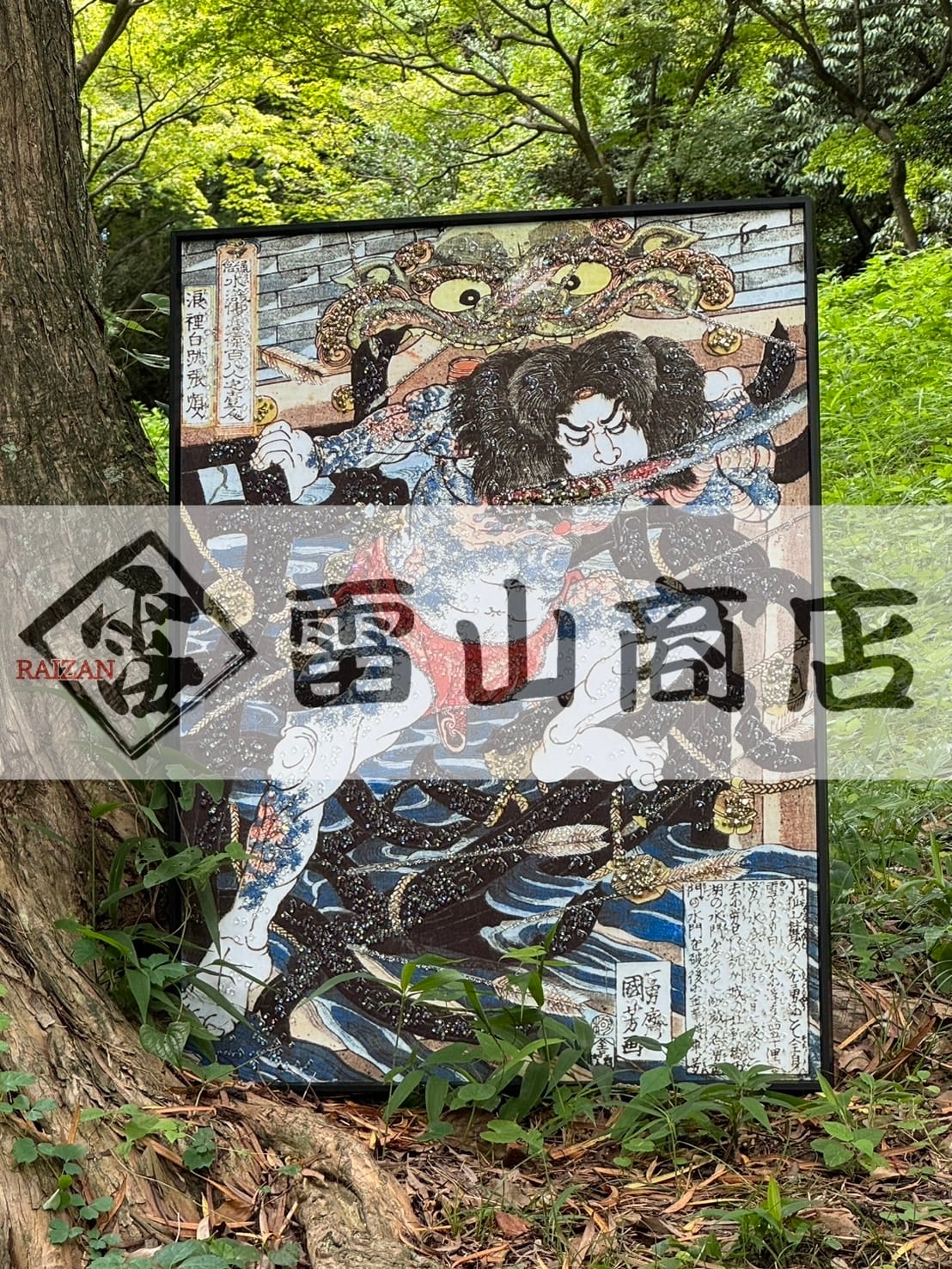

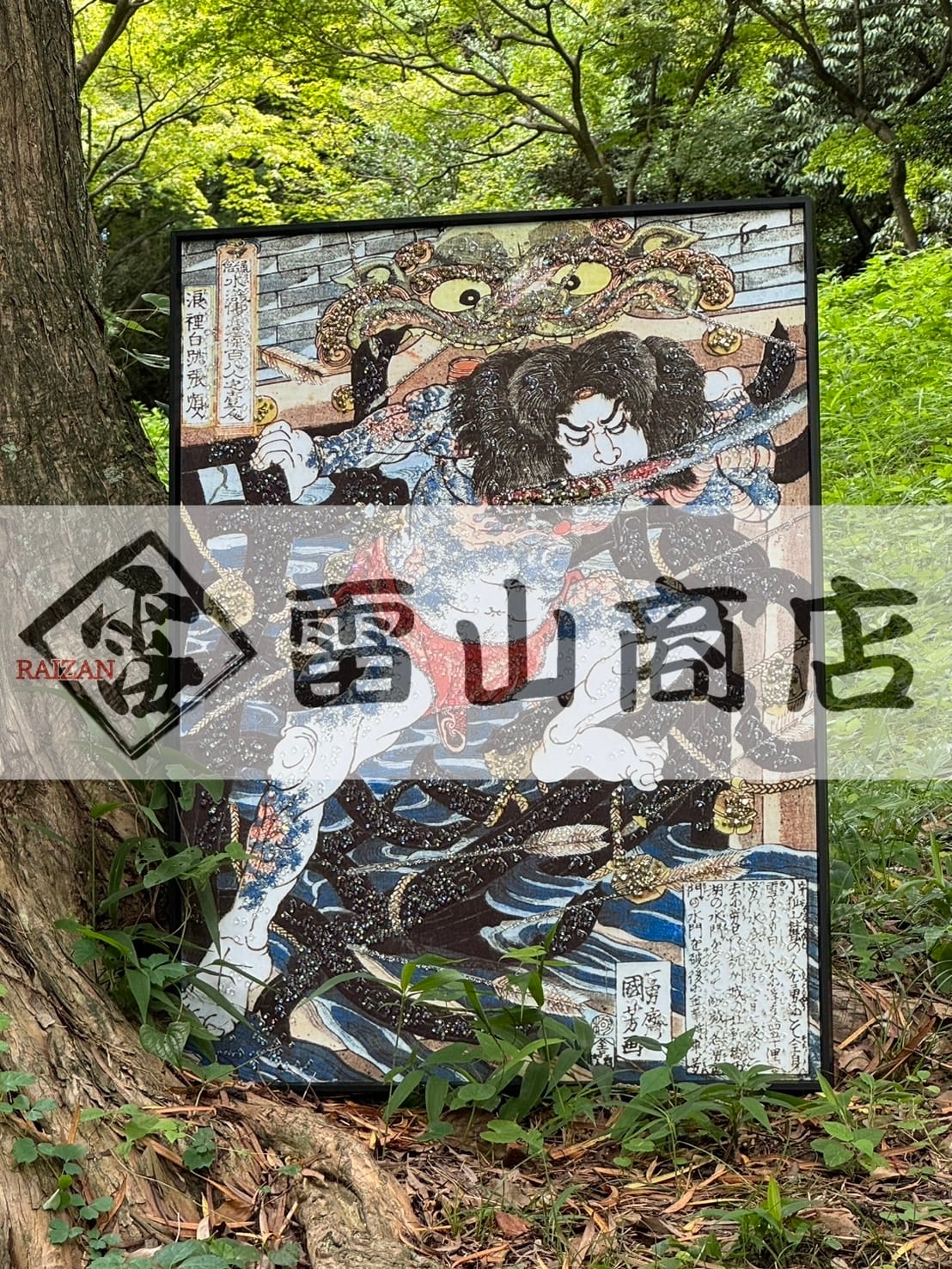

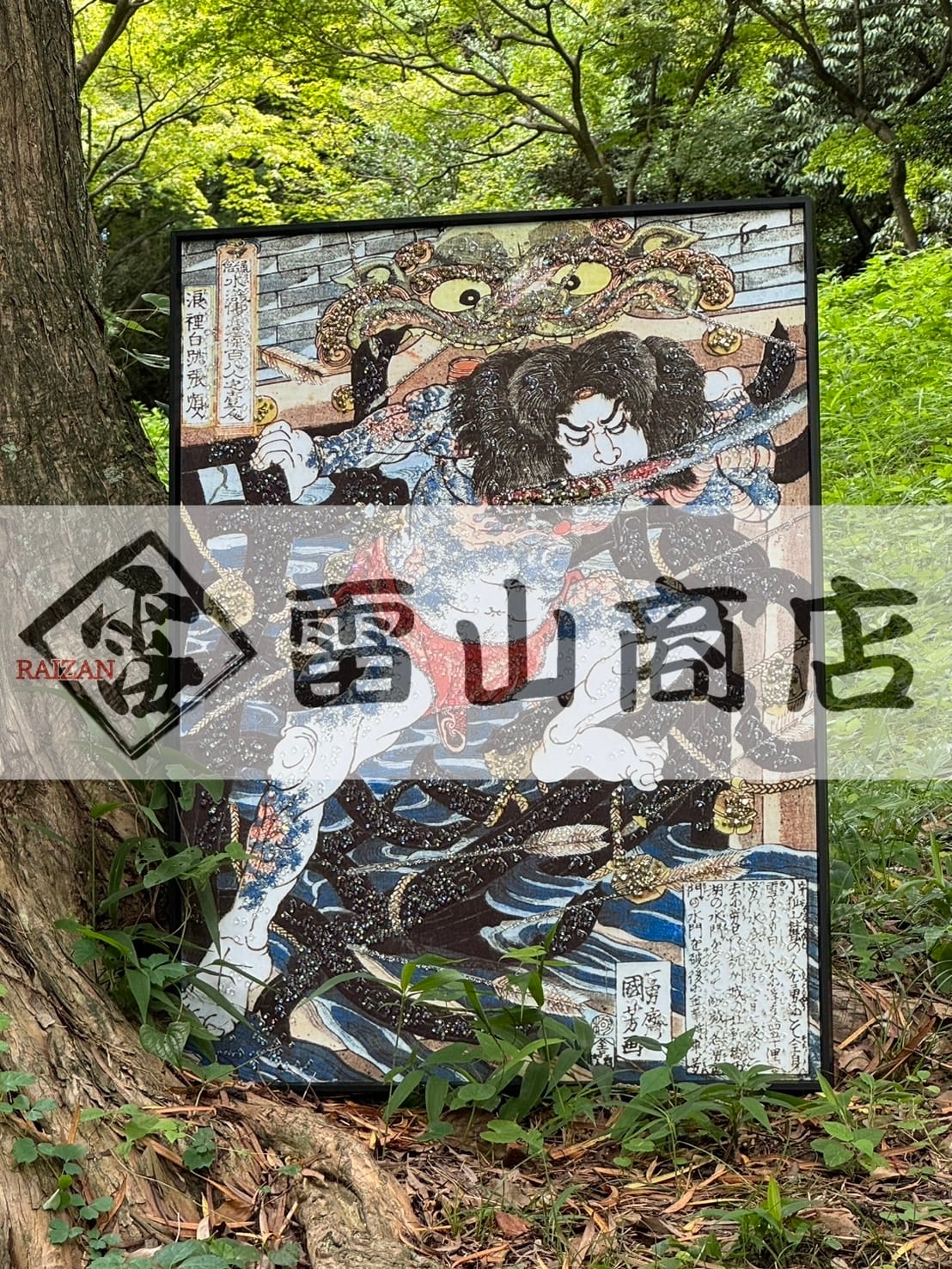

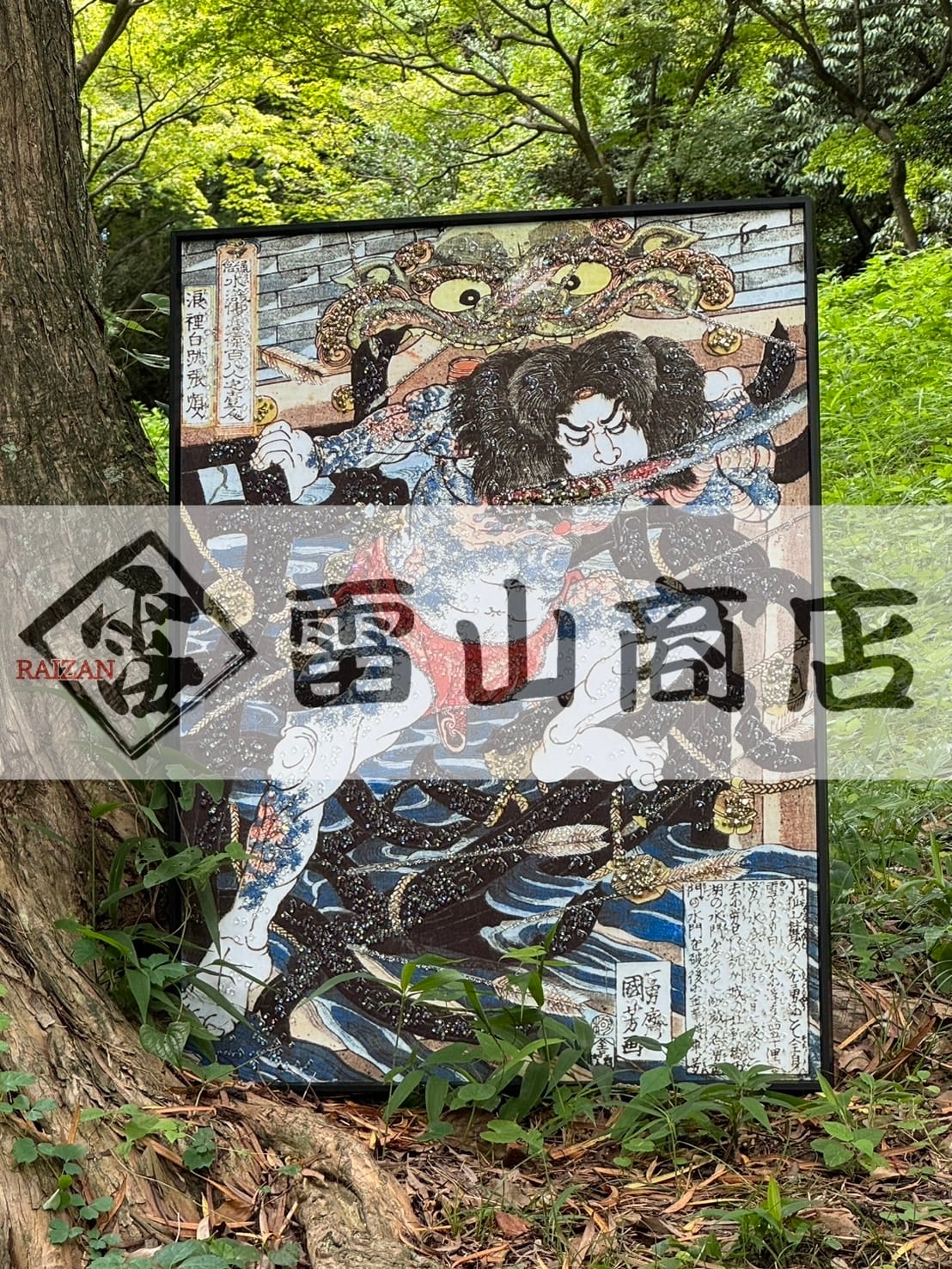

通俗水滸伝豪傑百八人之壹人 浪裡白跳張順

¥29,800

サイズ 80bm×60cm×3.5cm 壁掛け水晶画「歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之一個 浪子燕青」は、日本の浮世絵師・歌川国芳の作品を忠実に再現した贅沢なアート作品です。繊細な線描と鮮やかな色彩が、あなたのお部屋を一層華やかに演出します。江戸時代の歴史を感じさせる洗練されたデザインは、美術鑑賞を愛する方々に特におすすめです。お部屋の壁面に飾るだけで、一味違った雰囲気を楽しむことができます。 ※水晶画の特性上、直射日光や高温多湿を避けて保管・展示してください。ご購入の際は、丁寧にお取り扱いいただくようお願い致します。

通俗水滸伝豪傑百八人之壱人 短冥次郎阮小吾

¥29,800

サイズ80cm×60cm×3.5cm 通俗水滸伝豪傑百八人之壱人 短冥次郎阮小吾 日本の伝統文学である「水滸伝」から生まれた短冥次郎阮小吾。伝説の豪傑を手のひらサイズでお手元に。精巧な造りと細部までこだわった塗装で、まるで本物を手にしているかのような臨場感をご体験ください。お気に入りで飾ったり、プレゼントにしたり、熱狂的なファン必見の逸品です。物語の世界観を感じながら、ご自宅で楽しんでください。あなたの部屋に置かれるたび、豪傑の勇壮なエネルギーが部屋中に満ち溢れるでしょう。憧れの物語の登場人物を手元に置いて、日々の生活に勇気や元気を与えられます。ぜひ、豪傑の誇りを感じながらお楽しみください 商品のデリケートな造りを傷つけないよう取り扱いにはご注意ください。

歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之一個 両頭蛇觧珍 壁掛け水晶画

¥29,800

サイズ80cm×60cm×3.5cm 歌川国芳の名作「通俗水滸伝豪傑百八人之一個 両頭蛇觧珍」を水晶画に再現しました。緻密な筆致で描かれた英雄たちと、両頭の蛇が躍動感あふれる一枚です。豪華な装飾と美しい色彩が、お部屋を華やかに彩ります。高品質な水晶ガラスに印刷され、光を透過させると美しい輝きを放ちます。 歴史と伝統を感じさせる壁掛けアートで、あなたのお部屋に華やかなアクセントをプラスしてください。一枚で存在感を放ち、お部屋の印象をグレードアップさせます。日本らしい美意識と匠の技が息づく逸品をぜひご堪能ください。 ※商品ポイント:直射日光や高温多湿を避け、水拭きでお手入れしてください。

歌川国芳 鬼若丸の鯉退治

¥29,800

サイズ80cm×60cm×3.5cm お取引先の歌川国芳の名作、「鬼若丸の鯉退治」がついに入荷しました!この浮世絵は、歴史的なエピソードを美しく描いており、鮮やかな色合いと緻密な線描が特徴です。部屋のインテリアに一枚加えるだけで、華やかさと歴史の深さを感じられること間違いなし!是非、日本の美をお楽しみいただける逸品です。 ※絵画の保存や取り扱いには十分にご注意ください。手袋を着用してお取り扱いください。

通俗水滸伝豪傑百八人之一個 九紋龍史進 跳澗虎陳達

¥29,800

サイズ80cm×60cm×3.5cm 通俗水滸伝豪傑百八人之壹人、浪裡白跳張順。まるで水晶に閉じ込められたような美しさが特徴のアート作品。浪裡白跳張順の勇ましい表情や迫力満点のポーズが、まるで生きているかのように鮮明に描かれています。水晶のように透明感のあるメイン部分と、背景の深みのある色合いが見事なコントラストを生み出しています。 このアート作品は、壁掛けとしてインテリアに馴染むだけでなく、アート愛好家や水滸伝のファンにも喜ばれる逸品です。浪裡白跳張順の持つ魅力を余すことなく表現したこの一枚は、お部屋のアクセントとしても活躍してくれること間違いなし。まさに、アート愛好家や水滸伝ファンの皆様にとってのお宝と言えるでしょう。 この壹枚のアート作品が、あなたのお部屋にもたらす癒しと感動をどうぞお楽しみください。 お取り扱いににはご注意ください。

歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之一個 浪子燕青 壁掛け水晶画

¥29,800

80cm×60cm×3.5cm 歌川国芳の傑作「通俗水滸伝豪傑百八人之一個 浪子燕青」を水晶画に。壁に掛けるだけで、お部屋が一気に華やかな和の雰囲気に包まれます。職人がひとつひとつ丁寧に仕上げたこの作品は、美しい色彩と細やかなディテールが魅力。歴史的な情景が生き生きと描かれ、見るたびに新しい発見があります。 一枚で存在感を放つ壁掛け水晶画は、贈り物としても最適。大切な方へのプレゼントとして選べば、きっと喜ばれること間違いなし。あなたのお部屋に、歌川国芳の世界をお届けします。 ※水晶取り扱いには十分ご注意ください。パッケージには破損防止の配慮を致しましたが、万が一破損していた場合は、直ちにお問い合わせください。

歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之一個 活閃婆王定六 壁掛け水晶画

¥29,800

サイズ80cm×60cm×3.5cm 歌川国芳の傑作、壁掛け水晶画が登場しました。通俗水滸伝豪傑百八人の一個、活閃婆王定六。美しい色彩と精巧な描写で描かれたこの作品は、お部屋の壁を華やかに飾り、一気に雰囲気を引き立ててくれます。 歌川国芳の作品に込められた緻密な技術や情熱が、この水晶画にもしっかりと受け継がれています。豪華なデザインでありながらも、上品なシンプルさも備えたアート作品は、一目見て心を奪われること間違いありません。 この壁掛け水晶画が、あなたのお部屋に素晴らしい魅力をプラスします。歴史と美を融合したこの作品が、あなたの暮らしに彩りを添え、日々の生活に贅沢なひとときを提供します。 ※商品は広告写真と実際の商品とは若干異なる場合がございます。商品のお手入れには充分ご注意ください。

歌川芳春(芳晴) Yoshiharu 『水滸伝豪傑鏡 浪子燕青』

¥29,800

サイズ80cm×60cm×3.5cm 日本を代表する浮世絵師、歌川芳春(芳晴)の傑作「水滸伝豪傑鏡 浪子燕青」を手に入れませんか。緻密な線描と色彩で描かれた浪人姿の男性が、壮絶な戦いの情景を描いています。この作品は、日本の歴史と文化を感じることができる贅沢な逸品です。 芳春の独創的な技法と独特の表現力が、一枚の絵画の中に息づいています。この作品は、浮世絵の魅力を余すことなく味わいたい方にぴったりです。壁掛けするだけで、お部屋の雰囲気も一気に華やかになりますよ。 日本の美を追求した芳春の作品をご自宅に飾り、贅沢なひとときをお楽しみください。

歌川国芳 天竺徳兵衛 壁掛け水晶画

¥29,800

サイズ80cm×60cm×3.5cm 歌川国芳の名作「天竺徳兵衛」をあなたのお部屋に。風格あふれる武士の姿が、水晶ガラス画によって美しく表現されています。高品質の木枠に収められた、上質な壁掛けアートです。 装飾としてだけでなく、歴史や文化を感じる贅沢な空間演出にも最適。歌川国芳の世界観を存分にお楽しみください。 ※直射日光や高温多湿を避け、優しく拭いてお手入れしてください。